Daseinsfürsorge

Sorgende Stadt: Ansätze der Daseinsfürsorge

Hanna VölkleWas, wenn wir damit beginnen, den Begriff der Daseinsfürsorge zu dekonstruieren, um uns vor Augen zu führen, was in ihm alles drinsteckt? Zum einen steckt im Dasein mehr als das Sein allein. Es lässt sich hier ein Miteinander und ein Beieinander herauslesen. Füreinander da sein ist materiell und qualitativ etwas Anderes als das Für-sich-sein. Gleichzeitig birgt der Begriff der Daseinsfürsorge noch mehr Relatives. Fürsorge hebt doch ganz explizit auf das Soziale, das Zwischenmenschliche der Sorge ab und damit auf eine Wirkungsrichtung, die ein Gegenüber adressiert. In jedem Fall ist der Mensch im Fokus. Eine Perspektive, die sich auch fürs Wirtschaften im ganz eigentlichen Sinne eignen würde. Der Begriff Ökonomie lässt sich vom altgriechischen oikos ableiten: die Haus- und Wirtschaftsgemeinschaft, die den Lebensmittelpunkt bildet.

Und was denken wir aktuell, wenn wir den Begriff „Wirtschaft“ lesen? Neben den entsprechenden Seiten in der Zeitung, einschlägigen Studiengängen oder dem Aggregat aus Unternehmen, können wir auch die Gastwirtschaft vor Augen haben – aus ihr gehen die meisten anders heraus als sie hereingekommen sind. Gäst*innen werden von den Wirt*innen mit Speis und Trank versorgt, und es bleibt Zeit zum Dasein.

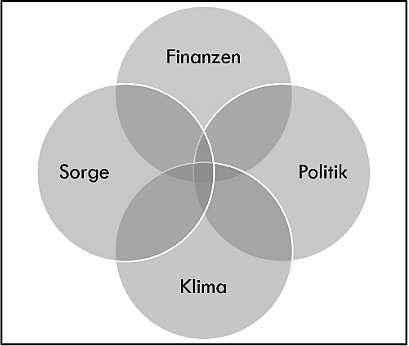

In jedem Fall ist das, was unter Wirtschaft verstanden wird, eine Frage der Perspektive. So adressiert die feministische Ökonomik bestehende Herrschafts-, Macht- und Ungleichverhältnisse und analysiert daraus abzuleitende Prozesse und Wirkungen. Die ökologische Ökonomik hingegen, ist in ihren Analysen davon geprägt, Ressourcenknappheiten, klimabedingte Unsicherheiten und (potentiellen) Wandel in den Blick zu nehmen. Beide Ansätze sind in sich plural. Und es lassen sich noch weitere Gemeinsamkeiten und Schnittmengen zwischen feministischer und ökologischer Ökonomik feststellen. Gerade in Zeiten, die von multiplen Krisen – vom Klimawandel bis zum Sorgenotstand – geprägt sind, kann die feministisch-ökologische Perspektive hilfreich dafür sein, die verschiedenen Verwobenheiten und Abhängigkeiten der krisenhaften Ausgangslage (Abbildung 1) zu erkennen. So vielschichtig und komplex aktuelle Krisenerfahrungen sind, so wenig können sie in fein säuberlich voneinander getrennten fachlichen Schubkästen bewältigt werden.

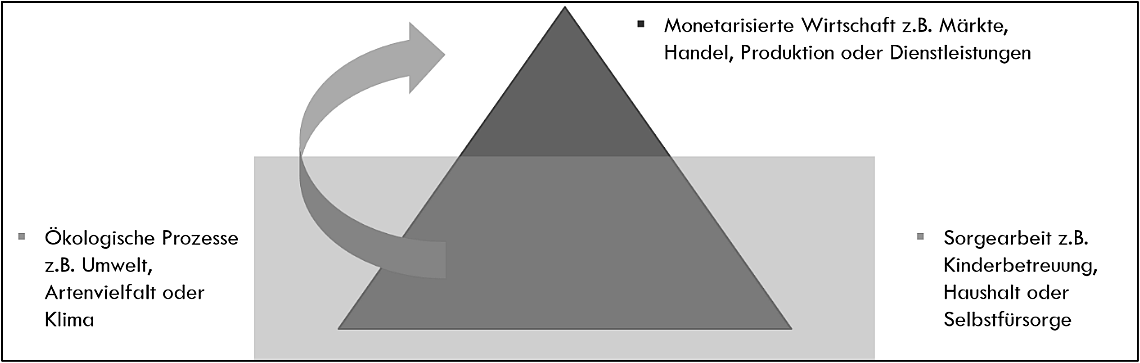

Eine mögliche gemeinsame Ursache der verschiedenartigen Krisenphänomene ist die aktuelle Wirtschaftsweise. Eine Wirtschaftsweise, die (unbezahlte) Sorgearbeit und (endliche) ökologische Ressourcen marginalisiert und deren Kosten auslagert, obwohl ihr Wachstumsparadigma eben genau auf diesen Säulen beruht. Das Eisberg-Modell verbildlicht dieses Paradox (Abbildung 2). Es verdeutlicht, dass Wirtschaft mehr ist als die monetarisierte Spitze, an der sich Märkte, Handel und Dienstleistungen sichtbar wiederfinden. Der wesentliche Teil der Ökonomie existiert unterhalb der Wasseroberfläche und bleibt damit unsichtbar: ökologische Ressourcen wie eine intakte Umwelt, biologische Artenvielfalt oder angemessene Klimabedingungen und un-/unterbezahlte Sorgearbeit wie Kinderbetreuung, Haushaltstätigkeiten oder Selbstfürsorge.

Dengler/Strunk 2018; Saave 2021; eigene Darstellung

Wie könnte denn – in Anbetracht multipler Krisen – ein anderes Wirtschaften möglich sein? Eine Idee der Theologin Ina Preatorius lautet: Wirtschaft ist Care. Der gleichnamige Verein möchte Sorge in den Fokus des Wirtschaftens rücken. Das zum Leben Notwendige soll ausschlaggebend sein. Denn: Ohne Sorge (Care) keine Menschen und ohne Menschen keine Wirtschaft. Aus einer feministisch-ökologischen Perspektive sei ergänzt: Ohne Umwelt keine Menschen und ohne Menschen keine Wirtschaft. Welche theoretischen Ansätze gibt es also, um Wirtschaften anders zu rahmen und Sorge in den Fokus zu nehmen? Im Folgenden werden dazu drei zentrale Prämissen formuliert und kurz erläutert:

1. Wirtschaftsweise, die Sorge ins Zentrum rückt

Jüngst hat die Pandemie gezeigt, wofür es sich zu wirtschaften lohnt und weshalb Sorge ein gutes Zentrum dessen sein kann. Nicht die Sorgearbeit muss effizienter und quantifizierbarer werden, um in hegemoniale Wirtschaftslogiken zu passen, sondern wir können und müssen uns fragen: Welche Rahmenbedingungen braucht Sorgearbeit, um das zum Leben Notwendige zu leisten?

2. Eingebettetsein statt (wirtschaftliche) Unabhängigkeit

Hinter einer Sorge-zentrierten Ökonomie steckt auch die Überzeugung, dass der Mensch nicht allein auf der Welt, sondern ein soziales und deshalb abhängiges Wesen ist. Die Geburt und Kindheit sowie das Altern sind die eingängigen Beispiele für die verschiedenen Abhängigkeiten des menschlichen Lebens. Doch auch in der Zwischenzeit brauchen Menschen die (Für-)Sorge anderer und sind eingebettet in einen sozialen und umweltlichen Kontext. Unsere Lebenswirklichkeiten übersteigen in ihrer Mannigfaltigkeit also das, was die ökonomische Variable homo oeconomicus abzubilden vermag. Der homo oeconomicus entscheidet und handelt rational und war, ist und wird niemals auf andere angewiesen sein – außerdem ist er niemals müde, krank und altert nicht. Der Idealtyp aus neoliberaler Wirtschaftsperspektive. Fernab davon verbildlicht die Idee des Eingebettetseins, dass wir uns nicht nur auf menschlicher Ebene in Abhängigkeiten befinden, sondern auch immer in einen räumlich-zeitlichen Kontext eingebunden sind.

3. Gemeinsame Verantwortung für Mit-/Umwelt und kommende Generationen

Rücken wir Sorge ins Zentrum des Wirtschaftens und erkennen unsere vielfältigen Abhängigkeiten an, dann kann daraus eine gemeinsame Verantwortung für die Mit- und Umwelt resultieren. Wir sind als Einzelne eben gerade nicht allein auf der Welt. Versuche, Sorgearbeit etwa auszulagern, resultieren in wenig zielführende sogenannte globale Sorgeketten (global care chains): Menschen, die es sich leisten können (z.B. im globalen Norden), kaufen sich Kinderbetreuung, Haushaltsführung oder Alten- und Krankenpflege ein (z.B. aus dem globalen Süden). Das Problem der Verteilung von Sorgearbeit wird so nicht gelöst. Eine gemeinsame Verantwortung ist aber auch bei ökologischen und klimabedingten Fragestellungen gefragt: Auf wessen Kosten leisten wir uns unsere aktuelle wachstumsparadigmatische Wirtschaftsweise? Hier ist ein gleichermaßen intra- (also für aktuelle Generationen) wie intergenerationales (also für kommende Generationen) Bewusstsein gefragt – auch und vor allem auf entscheidungspolitischer Ebene.

Diese theoretischen Leitplanken finden sich in Teilen in den praxisnahen Ideen und Ansätzen wieder, die im Folgenden ebenfalls skizziert werden. So können umsetzungsorientierte Ableitungen für die sorgende Stadt und eine entsprechende Daseinsfürsorge gemacht werden.

Das Netzwerk „Vorsorgendes Wirtschaften“ hat sich bereits in den 1990er-Jahren gegründet und steht für eine Ökonomie, die sich entlang von drei leitenden Prinzipien ausrichtet: Vorsorge (statt Nachsorge), Kooperation (statt Konkurrenz) und Orientierung an dem zum Leben Notwendigen (statt Wachstumsparadigma). Sorge für sich und andere – auch die für nachkommende Generationen – ist dabei ein zentraler Aspekt.

Die Soziologin Frigga Haug schlägt die sogenannte Vier-in-einem-Perspektive vor, um die dynamische Verwobenheit verschiedener Aspekte dessen, was für das Konzept des Guten Lebens notwendig ist, sichtbar zu machen. Was bedeutet das? Hat der Tag 24 Stunden, dann schlafen wir idealerweise acht Stunden davon, und es verbleiben noch weitere 16 Stunden – für die Lohnarbeit, die Sorgearbeit, die politischen Aktivitäten und den Müßiggang. Es geht Haug nicht darum, sich nun getaktet viermal vier Stunden einzuteilen, sondern vielmehr darum, anzuerkennen, dass all diese Aspekte miteinander verwoben sind und es nicht damit getan ist, Lohnarbeitszeit von freier Zeit zu unterscheiden. Eine lebendige Demokratie, eine sorgende Stadt braucht Menschen, die Zeit haben (können), sich einzubringen in die verschiedenen und doch miteinander verbundenen Aspekte des Lebens.

Die Allianz feministischer Postwachstumsvertreter*innen (Feminisms and Degrowth Alliance FaDA) steht für ein inklusives und internationales Netzwerk aus Wissenschaftler*innen, Aktivist*innen und Praktiker*innen, das sich für feministische Perspektiven in Diskursen über einen Gegenentwurf zum Wachstumsparadigma (höher, schneller, weiter) des aktuellen neoliberalen Wirtschaftssystems einsetzt. Der Ansatz des Netzwerks, Ideen für ein anderes, sorgendes Wirtschaften nicht nur analytisch oder akademisch zu durchdenken, sondern auch in der Praxis zu realisieren, ist inspirierend. Aktivistische und wissenschaftliche Ansätze zusammenzubringen, kann hilfreich dabei sein, vor Ort anzusetzen und alternative Wirtschaftsweisen auszuprobieren – in Nachbarschaftsinitiativen oder in Kiezbüros.

Das Netzwerk Care Revolution umfasst über 80 Gruppen und Personen, die sich für einen grundlegenden Wandel der Arbeitswelt und die Wertschätzung von Care-Arbeit (bezahlt und unbezahlt) stark machen. Die Lücken in der (öffentlichen) Daseinsvorsorge führen zur Dauerbelastung für Sorgende. Das Netzwerk schlägt neue Modelle für Sorge-Beziehungen vor und rückt diese damit ins Zentrum des gesellschaftlichen Wandels – anstatt sie zu marginalisieren.

Den obengenannten Ansätzen lassen sich einige Zutaten für ein anderes Wirtschaften in einer daseinsfürsorgenden Stadt entnehmen. Doch was bedeutet das konkret für eine solche Stadt? Zeit und Raum zusammenzudenken ist eine zentrale Voraussetzung für die Daseinsfürsorge. Im Hier und Jetzt können wir uns ums Lebensnotwendige kümmern. Denn: „Einen Ort haben heißt, nicht überall sein, und Zeit haben heißt, nicht für alles Zeit zu haben,“ (Adam et al. 1998: 20). Die in den 1980er-Jahren aus der italienischen Frauenbewegung entstandene Initiative „Tempi della città“ (Zeiten der Städte) ist bis heute wirksam: Jede Stadt samt ihrer Bürger*innen hat einen eigenen Rhythmus, der (idealerweise) die Öffnung der Läden, die Taktung des Nahverkehrs, die Betreuung der Kinder, ambulante Pflege oder die Sprechstunden beim Bürger*innenamt bestimmt. Viele italienische Kommunen haben dafür sogenannte Zeitbüros eingerichtet. Diese gibt es mittlerweile auch in anderen europäischen Städten wie Bremen oder Barcelona. Für ihr Webangebot „Sorgende Städte“ hat die Rosa Luxemburg Stiftung jüngst verschiedene gute Beispiele zusammengestellt.

Es fehlt also nicht an Ideen für das, was Daseinsfürsorge in der Stadt bedeuten kann. Doch sind das nicht alles abgehobene Theoriegebilde und purer Luxus für wenige? Nein! Das Recht, (sich) zu sorgen, sollte ein Luxus sein, den sich alle leisten können. Erst, wenn wir die Daseinsfürsorge in der Stadt in den Fokus rücken, werden Städte krisenresilient und zukunftsfähig sein.

Literatur

- Adam, Barbara/Geißler, Karlheinz/Held, Martin (Hrsg.) (1998): Die Nonstop-Gesellschaft und ihr Preis. Vom Zeitmissbrauch zur Zeitkultur. Stuttgart: Hirzel.

- Dengler, Corinna/Strunk, Birte (2018): The Monetized Economy Versus Care and the Environment: Degrowth Perspectives on Reconciling an Antagonism. In: Feminist Economics 24(3), S. 160–183.

- Haug, Frigga (2011): Vier-in-einem Perspektive als Leitfaden für Politik. In: Das Argument 53, Heft 6 (291), S. 241-250.

- Jochimsen, Maren A./Knobloch, Ulrike (1997): Making the Hidden Visible. The Importance of Caring Activities and their Principles for any Economy. In: Ecological Economics 20(2), S. 107–112.

- Mies, Maria (1986): Patriarchy and Accumulation on a World Scale. Women in the International Division of Labour. London: Zed Books.

- Saave, Anna (2021): Einverleiben und Externalisieren: Zur Innen-Außen-Beziehung der kapitalistischen Produktionsweise. Bielefeld: transcript Verlag.